城市慢行交通系統發展模式

2015-01-22 來源:中國道路運輸

打印 字號:

T|

T

近年來,慢行交通的發展得到了越來越多城市的重視,其中慢行交通系統發展模式的選擇是關系到其能否健康發展的重要基礎。

>

慢行交通發展的基本狀況

目前,我國城市慢行交通發展呈現出相對滯后的格局。慢行交通總體供給能力不足、服務質量不高、普遍服務不到位等問題仍然突出,特別是在小汽車迅速進入家庭的新形勢下,慢行交通未能成為人們出行的優先選擇,高效、安全、便捷、暢通的慢行交通系統尚未建立。

自行車交通。上世紀80年代,隨著我國成為自行車生產大國,自行車保有量呈爆炸式增長。到1995年,自行車保有量6.7億輛,達到歷史最高峰,此后,自行車數量迅速下降,到2001年,6年間下降了33%,截至2013年底,我國自行車保有量為3.7億輛。保有量大幅減少的同時,自行車出行比例方面也正以年均2%~5%的比例下降。

步行交通。長期以來,道路規劃建設中并不重視步行、非機動車交通的設施配置,設施供給水平與需求規模極不適應,行人經受著極大的不便和交通安全隱患。自2000年以來,我國各城市的居民出行調查數據表明,步行在出行總量中所占的比例平均為30%左右,在山地城市和一些小城市,步行在出行總量中的比例占到了40%以上。

公共自行車系統。我國是世界上公共自行車系統發展最快的國家。截止到2013年,全國已有70多個城市的公共自行車系統為市民提供公共自行車服務,共計投入30多萬輛公共自行車,公共自行車規模超過萬輛、服務站點超過300個的城市有15個。

>

慢行交通系統發展模式

從城市居民出行結構的角度出發,提出5種慢行交通系統發展模式,總結提出了各模式的特點和適用性。

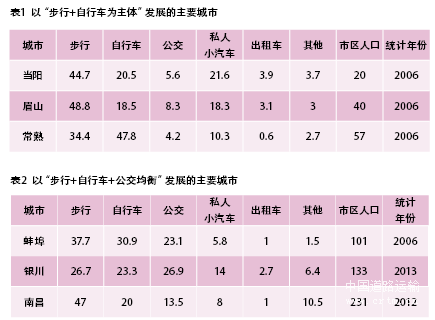

“步行 自行車為主體”的發展模式。這種模式下,城市居民出行方式主要采用步行和自行車,“步行 自行車”的出行比重一般占總出行比重的70%以上,其他出行方式比重相對都不占主體地位。適用于平原地區出行距離較近的中小城市以及大城適用于平原地區出行距離較近的中小城市以及大城市中心商業區等,特點是綠色交通出行,速度慢,距離短。見表1。表1至表4中數字為各種出行方式的占比,市區人口單位為萬。

“步行 自行車 公交均衡”發展模式。這種模式下,城市居民出行方式主要采用步行、自行車和公交車,“步行 自行車 公交”的出行比重一般占總出行比重的75%以上,且三種方式所占出行比例都相對均衡。適用于適合自行車行駛的平原地區城市,且主要為城市規模一般的中型城市。特點是綠色交通方式平衡發展,出行速度適中,出行距離適中。見表2。

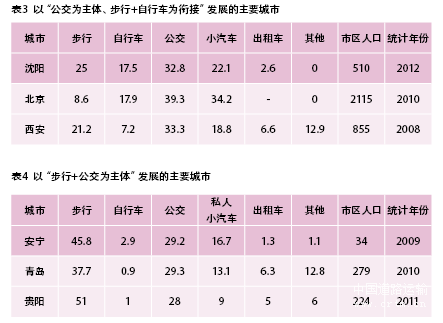

“公交為主體、步行 自行車為銜接”的發展模式。這種模式下,公共交通是城市居民出行的主要方式,占總出行方式的30%以上,步行、自行車作為公共交通的銜接方式,協助公共交通擴展交通出行網絡的覆蓋面積,完善最后一公里的交通出行。適用于丘陵平原地區大中型規模的城市,以及公共交通發展基礎較好的城市,特點是城市交通出行以軌道交通、常規公交和BRT交通出行方式為主,慢行交通與公共交通有效銜接,出行速度較快,出行距離較遠。見表3。

“步行 公交為主體”的發展模式。這種模式下,城市步行交通出行和公共交通出行占主體地位,占總出行方式的70%以上,自行車交通出行比例相對不高,一般占總出行方式的10%以下,步行交通作為公共交通的銜接方式,協助公共交通擴展交通出行網絡的覆蓋面積,完成最后路段的交通出行。適用于不適合自行車行駛的丘陵山地地區城市,城市地理形態制約了自行車交通的發展。特點是自行車交通出行比例低。見表4。

“小汽車為主體、步行 自行車為補充”的發展模式。這種模式下,小汽車是城市居民出行的主要方式,占總出行方式的30%以上,步行、自行車作為小汽車出行方式之外的補充出行方式,公共交通出行和其他出行方式比重相對不高。公共交通尚無競爭力,慢行交通與小汽車交通出行相互競爭,不作為推薦發展模式。